编者按

为迎接和庆祝中国共产党建党100周年,深入学习宣传贯彻党的十九大及系列会议精神,全面推进立德树人根本任务落实落细,深入挖掘浙江“三个地”的政治资源和丰富内涵,发挥浙江红色文化的实践育人功能,围绕数字浙江建设持续发力,经管学院党委开展“传承红色基因——探索数字化在革命故居传承中的应用”主题活动。作为红色文化资源的革命故居,承载着历史的见证,讲述着革命人物红色精神的初心。通过对浙江革命故居的资料查找、实地调研、人物采访等,探索数字化在革命故居传承中的应用,助力探索数字变革“浙江方案”,传承红色基因,体悟红色文化,发扬红色精神。

先锋故地七:陈望道故居——为中国革命盗取天火

人物简介

陈望道(1891年1月-1977年10月29日),男,汉族,中共党员,浙江义乌人,教育家、语言学家、翻译家。原名参一。陈望道是《共产党宣言》中文全译本首译者。1891年1月18日出生于农民家庭,早年就读于义乌绣湖书院 、金华中学、之江大学。1915年赴日本留学,曾在东洋大学、早稻田大学、中央大学学习,后毕业于中央大学法科。1919年回国后,任浙江省立第一师范学校国文教员,从事新文化运动和宣传马克思主义的革命活动。曾任《新青年》编辑,1920年起在复旦大学任教。新中国成立后,陈望道先生曾任华东军政委员会文化教育委员会副主任兼文化部长,华东高教局局长,复旦大学校长。

故居简介

陈望道故居为浙江省文物保护单位、爱国主义教育基地。陈望道故居,位于义乌市城西街道分水塘村,是一幢建于1909年(清宣统元年)间的前廊式天井院二层砖木结构庭院。故居通面阔17.3米,进深8.25米,建筑面积294平方米。房屋坐北朝南,呈“凹”字形布局,正室5间,前设开堂,左右厢房各两间。明、次间底层开敞,梢间隔断。明间五架抬梁前后月梁,用冬瓜月梁。次间及厢房为穿斗式,梢间为减柱造。前檐施牛腿出挑。南面山墙辟石库大门,门前设照壁,正堂明间门口上方悬挂汪道涵题写的“陈望道故居”匾额。房屋前为一小花园,用鹅卵石铺路,四面围墙,南面辟单间屋宇式院门。西厢房西面有柴房一间,据回忆,当年陈望道翻译《共产党宣言》就是在这间柴房中完成的。二楼为穿斗式,前檐设槛窗。故居于1998年8月进行了整体维修。

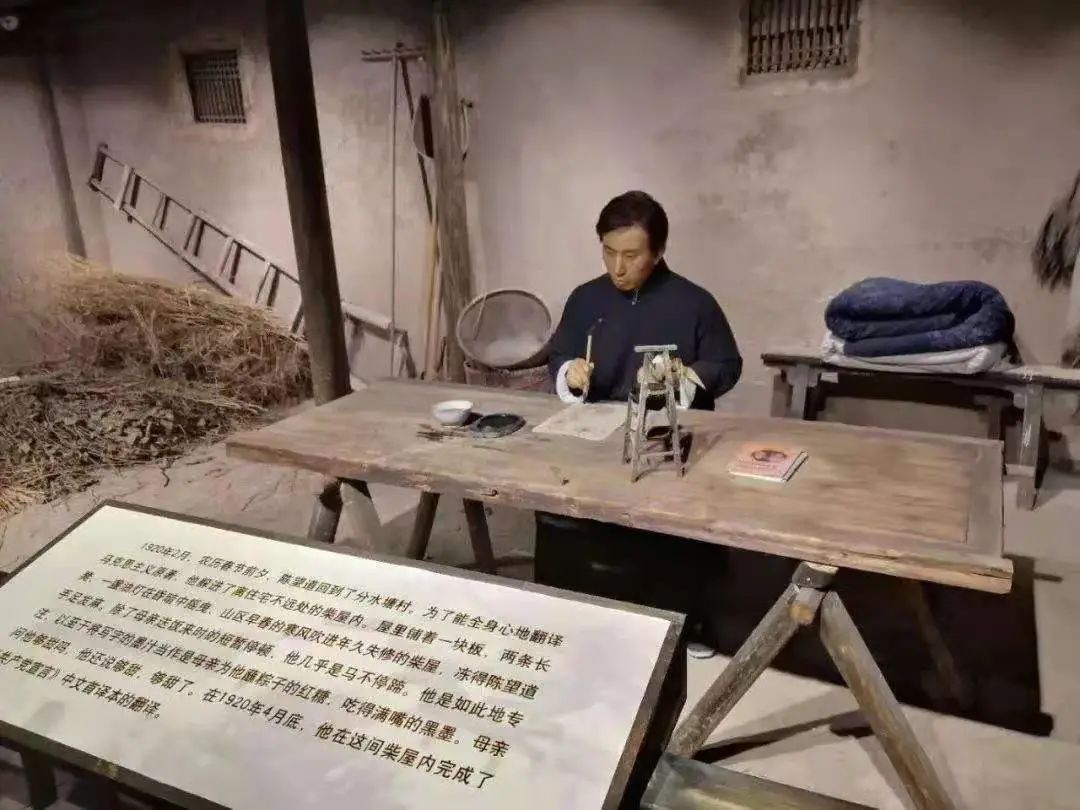

古居右角不远处是陈家的柴屋。1919年,陈望道从日本留学回来,因提倡思想解放,被当局以"非孝"、"废孔"和"共产"、"共妻"的罪名而遭查办时,回到家乡,并在这柴屋中首译了《共产党宣言》中译本。后来,柴屋焚于火中,而他所翻译的许多经典著作,却为中国革命"盗取"了"天火",照亮了革命者的道路。

数字化建议

在陈望道故居内,可以将原来的玻璃展示橱柜进行多媒体改造升级。定制的展示橱柜采用全息成像技术,而当体验者点击上方玻璃屏幕时系统启动,将历史文物通过全息成像技术进行呈现,体验者还可进行点击、缩放、旋转等操作采用线上VR全景智能展示系统模式,体验者可进入VR全景系统参观,利用图片、文字、热点交互、延展阅读、观展留言、互动体验等手段再现故居旧貌。

同样的,无论是陈望道故居还是纪念馆,单一文物加个简要介绍说明,缺乏一定的互动与感染力,更是很难引起观众深刻的记忆。而在于声光电等多种展示手法的结合下,具有较强的聚焦性及趣味性,让人感受历史带来的深刻。