2025年暑假,我院国际经济与贸易(全英文)专业2301班的5名中国学子通过学院组织的“世界名校访学项目”、“浙江师范大学南非研学实践项目”以及其它国际合作项目踏上了海外研习之路。从英国剑桥大学格顿学院的学术浸润,到澳大利亚悉尼大学的商务沟通课堂;从南非纳尔逊・曼德拉大学区域国别研学实践,到新西兰奥克兰大学的跨文化交流现场,不同的地域坐标串联起同一条成长主线——在世界舞台上锤炼专业本领,在多元文化中拓宽国际视野。此次暑假海外研习,既是专业深耕国际化人才培养的生动实践,也为学生成长注入了跨文化养分。

🔹郑敏婷

四周的夏校时光,像一卷紧凑却饱满的胶片,定格了无数个突破自我的瞬间,也彻底重塑了我对“学习”与“成长”的认知。

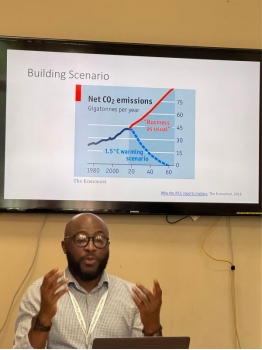

在课堂上,教授从不预设标准答案,而是抛出现实议题,引导我们各抒己见。最初我害怕自己的观点过于片面,发言时并不流畅,有些不自信。但是看着同学们从提出询问到补充论证再到一起梳理解决方案,我的顾虑就渐渐消失了。大家一同展示,教授也是一直鼓励大家,并不分对错。从不同视角碰撞出完整的思路,这让我明白,学习不是寻找唯一答案,而是学会倾听多元声音、协作整理观点,最终找到合适的解决问题的路径。

剑桥大学课堂与小组讨论

而英国本地的文化氛围,更让我收获了课本外的成长。在咖啡馆,和毕业于这所学校的学生聊天,她提到了英国社会对‘小众兴趣’的包容——比如街头随处可见的独立书店、周末市集上的手工匠人,大街上展示才艺的街头艺术家们。哪怕是冷门的古钟表修复,也能得到尊重与支持。在外出时,我也遇到过主动推荐博物馆特展的路人,也见过路过熟人走出10步还要继续问好的场景。这些零散的日常互动,悄悄打破了我过去的刻板印象,尊重差异、主动交流,不仅能收获新的认知,更能学会用更开放的心态面对未知。

爱丁堡街头的建筑与艺术家

如今回望,夏校给我的不仅是几张课程证书,更是一种“敢尝试、不怕错”的底气。它让我知道,成长不必等准备完美,一段集中探索的经历、一次打破常规的讨论、一场真诚的跨文化交流,都能让自己看见全新的可能。

🔹唐弋琦

这个夏天,作为浙江师范大学经济与管理学院国际经济与贸易(全英文)专业大二学生,我奔赴澳大利亚悉尼大学,开启“商务沟通与领导力”暑期研习之旅。在知识深耕、文化碰撞与城市探索中,我收获了一段兼具厚度与温度的成长旅程。

学习上,悉尼大学的优质教学资源让我得以系统进阶:通过“电梯演讲”训练,我掌握了1分钟精准传递核心价值的技巧,终于告别职场表达里的“模糊铺垫”;在模拟项目攻坚中,我学会根据指令型领导、目标导向型同事等不同角色调整沟通策略,团队协作效率大幅提升;借助“文化地图”工具,我深入剖析中澳职场差异的根源,还总结出实用的跨文化社交建议——比如建议在华澳籍从业者通过分享本地文化拉近距离,在澳华人用开放式问题主动破冰,实现了“表达-协作-文化适配”的能力提升。

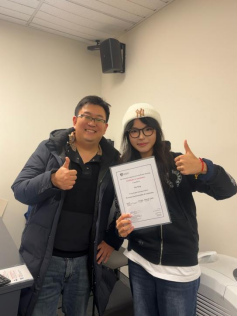

在悉尼大学暑校结业时和老师的合影 在墨尔本大洋路和同学的合影

文化与生活层面,这段旅程更成了我探索世界的窗口。初到异国,我从规划每日行程、处理水电缴费等生活琐事开始,慢慢锻炼出独立生活的底气与能力;闲暇时,我走遍悉尼歌剧院、海港大桥等著名景点——在歌剧院的贝壳穹顶下,我直观感受艺术与建筑的完美融合;站在海港大桥上,城市与海洋交织的壮阔风光让我震撼不已,每一处风景都成了难忘的人生新体验。我还常走进当地市集、咖啡馆,和本地人轻松聊天,在烟火气里感受澳大利亚的生活节奏,让跨文化认知从课堂延伸到了真实的生活场景中。

在悉尼周边小镇Kiama的留念 在悉尼大学历史博物馆

从校园课堂到城市街巷,从专业技能提升到独立人格塑造,这段研学之旅让我真切明白:真正的成长,永远发生在探索世界的每一步里。未来,我也会带着这份勇气与好奇,继续在更广阔的天地间探索前行!

🔹唐钰欣

2025年暑期,伴着2025年二十国集团(G20)峰会临近、世界目光聚焦南非的国际背景,有幸参与了浙江师范大学与南非纳尔逊・曼德拉大学再度携手开展的“南非研学实践项目”,开启了一场深度且多元的区域研究探索之旅。

南非纳尔逊・曼德拉大学校园内景

抵达纳尔逊・曼德拉大学后,这里浓厚的非洲区域研究学术氛围瞬间吸引住了我。不论是“非洲区域发展与国际合作”特色课程还是南非贫困问题学术工作坊上,教授们从历史纵深梳理南非乃至整个非洲的发展脉络,剖析当下区域发展面临的机遇,像非洲大陆自贸区建设对区域经济一体化的有力推动。当然也不回避挑战,如全球化背景下非洲平衡本土文化与外来影响的难题,加深了我对非洲区域发展的复杂性有了更深刻的认知。

贫困问题学术工作坊的研学团合照

除了课堂学习,实地调研是此次研学的关键环节。在来南非前,对于“彩虹之国”的理解更多的是包容和丰富,来之后才发现其实种族隔离的烙印时至今日仍然留在南非的大地上。

跟随老师走进南非当地社区,看到不同种族居民在生活中相互包容、协作,也察觉到历史遗留问题对部分社区发展仍有一定影响。种族隔离制下,各种族之间界限分明,尽管早已废除,各族之间关系有所缓和,但也只是有所缓和。像在教育方面差异也很大,富人区享受最好的地段和教育资源等,贫民区却连最基本的温饱都存在问题,何谈高等教育?教育的不平衡性最终也将波及到一个国家发展的方方面面。

南非当地一所贵族学校 帮助贫困地区教育的组织Masifunde

实践过程中,我们也深入企业,了解中资企业在南非的发展状况,探究国际资本与本土产业的互动关系。本次参观的“一汽”车企于1994年进入南非市场,2014年在库哈开发区建成首座自营海外工厂,截至2024年上半年累计销量已超15000辆,其产品不仅供应当地,还销往周边10余个非洲国家,同时积极履行社会责任,被评价为“中南合作的典范”。

南非“一汽”公司

最后,文化的魅力始终是一个民族的底气。本次南非之旅,科伊桑人多彩的文化再一次刷新了我对南非的认识。科伊桑人是非洲最古老的土著民族之一,被认为是现代人类最早的直系后裔之一。他们多数信仰万物有灵,崇拜自然神灵。到部落也觉得很亲切,是部里老妈妈的嘘寒问暖,是篝火旁的载歌载舞,是金合欢树下促膝长谈,也是从早到晚,日复一日,年复一年,部落中间永不熄灭的火堆。

部分科伊桑部落的文化活动场景

这些实地见闻,让我对区域研究从书本走向现实有了真切且直观的体会,也提供了大量的鲜活素材。期待下一次的相遇,再见,南非!

🔹范家骏

有人说人无法同时拥有青春和对青春的感受,也许当我在记录下青春的这一刻时,便是二者如昙花一现般短暂的交辉时刻。

这次南非研学之旅对我的影响称得起深远二字,影响范围之广、影响程度之深一定程度上甚至有重塑我的观念与我的世界。这不仅仅在于我出国如此简单,前面还要加上诸多定语:这是我第一次出国、第一次团队出行、第一次肩负“代表学校的名誉”出行、第一次跑到世界的另一端、第一次要在非中文环境下生活、第一次与研究生较长时间的接触等等…….于是我的收获和体会就可以分为几大版块。

第一大版块——旅程内容:南非见闻:万物有灵之虹

第一次听老师们提起南非,绕不过去的必定是“彩虹之国”的“美誉”,亲身经历后深感此言不虚,壮丽的景色、多元的文化,人种语言宗教都不尽相同的背景下竟能相处如此和谐与融洽,在旁人看来好像一片净土。可在我深入了解之后,发现彩虹一方面体现了它的多元,更多的是却是它的不相容。诚然,种族隔离制度已结束近30年,可它留下的烙印如种姓般深入南非人的骨髓之中。黑人聚居的地方鲜少白人,不论是商场里学校里或是沙滩上也都是“黑白分明”。我们探访的部落是科伊桑人在对抗政府收缴历程中争取下来的宝贵的弹丸之地。作为人类历史上最古老的民族(没有之一),如今他们的生存却举步维艰。在他们传统的观念里,没有任何一个人或者政府真正拥有一片土地,他们拥有的只是这片土地使用权,祖先的埋骨之地便是他们世世代代要守护的地方。可如今那片地却以被划为国家公园,科伊桑的血脉也被不断稀释,传统的理念不断被抛弃,他们能做的也只是不断的**和在火堆旁祈祷自己的祖先和上帝。

南非街头文化活动场景

彼时彼刻的历史恰似此时此刻的现在,南非的历史深刻影响着当今的政治格局与经济发展。在曼大的时候,有个人问我“你觉得南非和中国的差距很远吗?”,我说“我想是的。”中国人自古以来的民族观念与国家、疆域土地等是高度绑定的,也是文化延续最久并没有断裂的国家;可南非不是,非洲现代的国家观念是欧洲人强行灌输的,民族的观念要远超国民的观念。漫长历史造就的这一切很难让一个如此年轻的政府去完全消化。我相信南非在解决这个问题之后,会高速发展的。他还问了我“如何激发一个人的干劲?”,我说需要他有内在的驱动力和欲望加之外在的资源支持。首先,由于非洲大陆没有经过百余年的工业革命和现代科技革命,而那些在西方人看来理所应当的时间观念与企业家精神等等都是在几百年的社会规训下生长出来的,而这些非洲人都没有。其次,西方在非洲大陆的殖民从过去的传统殖民进化成了技术殖民,南非的传统矿业几乎被国外企业垄断,利益也被攫取殆尽。

南非文化与自然活动

秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。科伊桑人崇尚万物有灵的泛灵论,这和中国古代的 “天人合一”的观念不谋而合,更是与当代绿色发展的理念遥相呼应。追根溯源,是因为他们都是人之所以为人,人类社会之所以为人类社会最基本也最根本的法则。而作为万灵之长的人,如何认识自己、社会与历史,恐怕还需要全球人民的共同智慧,需要人们命运与共,大道同行。

第二大版块——旅程本身:逆旅行人,归去来兮

当然作为一个研学项目,需要有一定的学术成果;而作为一个团队,成员之间的团结与配合自然是必不可少的。2025年8月26日,浙江师范大学非洲研究院研学团联合南非北开普省农业孵化基地(Nortern Cape Provincial Agricultral Incubatior)在南非金伯利(Kimberley)成功举办第五届非洲研究青年论坛,而我也在“中非经贸融通与产业合作实践”分论坛上,分享了一些关于“G20国家粮食贸易网络格局演化”的研究成果。除此之外,在与硕士研究生、博士研究生的学长学姐们的亲切交流中,我也深感团队凝聚力与向心力的力量,同时也致力于在未来成为中非未来共同发展的坚实力量,助力中非合作不断深化,推动中非关系迈向更美好的未来。

青年论坛活动现场

🔹王润贤

踏上新西兰的土地,一种不同于北半球的清新气息扑面而来。奥克兰,这座被誉为“风帆之都”的城市,并没有许多国际大都市那般急促的节奏,反而多了一份南太平洋特有的开阔与宁静。作为国贸全英的学子,我此行的目的不仅仅是研习,更是一次沉浸式的跨文化观察,旨在将书本上的全球化理论与鲜活的现实世界连接起来。

奥克兰大学校园场景

奥克兰大学的校园没有围墙,与现代城市肌理完美融合,学术氛围自由而浓厚。在毛利文化的课堂上,来自世界各地的学子齐聚一堂,我们一起唱歌,一起跳毛利战舞。这让我真切体会到,真正的跨国文化交流,不仅需要流利的英语,更深层次的是对文化差异的理解、尊重与能力。

课堂之外,奥克兰本身就是一个巨大的实践课堂。我漫步在皇后街,观察着琳琅满目的商店:既有全球化的连锁品牌,也有众多充满毛利文化特色的手工艺品店。这让我思考一个贸易问题:在全球化的浪潮下,本土特色文化产品如何找到自己的差异化竞争优势并走向世界?在繁忙的奥克兰港,我看着巨型货轮缓缓驶入,集装箱被高效地吊装搬运,这一幕让我对《国际贸易实务》中学到的“FOB”、“CIF”等术语有了前所未有的具象认知。整个新西兰的贸易脉搏,仿佛就在这里跳动。

奥克兰城市场景

最令我难忘的,是与当地人的几次交流。在一次周末集市上,我与一位经营羊毛制品摊主的阿姨聊了很久。她从自家农场取材,亲手制作羊毛靴和围巾,并非常自豪地向我讲述她的产品是如何通过线上平台卖到世界各地的。从她身上,我看到了国际贸易并非巨头企业的专利,它正以更普惠的方式赋能每一个拥有优质产品和全球梦想的个体。

这次新西兰之旅,远不止是一次海外研习。它是一次感官和思维的双重洗礼。南半球清澈的星空、皇后镇雄壮的雪山,让我感受到了世界的辽阔;而多元的课堂、真实的商业场景和温暖的人际互动,则让我更深刻地理解了国际经济与贸易专业的人文内核——它最终是关于人与人的连接、文化与文化的对话。我带着更开阔的视野、更坚定的专业方向和一份沉甸甸的跨文化自信归来,迫不及待地想要将这些见闻和思考融入接下来的学习中,未来致力于成为连接中国与世界的桥梁。

从剑桥的学术思辨到悉尼的商务实训,从南非的区域调研到奥克兰的文化观察,5名学子带着沉甸甸的收获结束了暑期海外研习。跨文化沟通的底气、专业实践的经验、全球视野的拓展,成为他们此次行程最珍贵的行囊。对于国贸全英专业而言,这场遍布四大洲的研习实践,既是对“双语+专业+跨文化”培养模式的一次成功检验,更是国际化育人之路的持续延伸。未来,专业将继续深化与海外高校的合作纽带,搭建更广阔的全球实践平台,助力更多学子走出国门、拥抱世界,在跨文化碰撞中成长为高素质国际经贸人才。